「ドライブレコーダーの映像を見返すと、真っ赤に輝いていた信号機の光はしだいに弱まり、遂には消え去った...。」

これでは信号無視かどうかわからない、ドラレコの存在意義がないじゃないか。

なぜ信号機が消えてしまったのか。これは筆者が自分で納得するためだけに書いた備忘録である。

はじめに

ドライブレコーダーだけでなく普通のビデオカメラやアクションカメラの動画撮影でも同じ原理でフリッカーは起こるので参考にしてね

交流周波数とLED信号機の点滅

平成29年3月末現在、全国の車両用灯器は約127万灯、歩行者用灯器は約101万灯で、合計約227万灯となっています。このうちLED式信号灯器は、約119万灯(車両用約70万灯、歩行者用約50万灯)で、信号灯器全体に占める割合は、約52.5%(車両用約54.9%、歩行者用約49.4%)となっており、今後も引き続き整備していきます。

平成30年3月末現在、全国の車両用灯器は約127万灯、歩行者用灯器は約101万灯で、合計約228万灯となっています。このうちLED式信号灯器は、約126万灯(車両用約73万灯、歩行者用約53万灯)で、信号灯器全体に占める割合は、約55.4%(車両用約57.8%、歩行者用約52.4%)となっており、今後も引き続き整備していきます。

警視庁:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/annzen-shisetu/hyoushiki-shingouki/led/led.html

これによりLEDの点滅回数が増え、より常時点灯しているように見えるという利点も。

実際は降圧してるはずなので少し違うかもしれませんがイメージとしてはこんな感じですかね

フレームレート(fps)とシャッタースピード(ss)

通常のカメラなら絞りを調節して明るさを変えたりしますが

ドラレコは絞りが固定されているため昼間などの明るすぎる環境では、シャッタースピードやISO感度を上げ下げして対応しています

図で理解する「なぜ信号機が消えるのか」

図でわかる「徐々に光が弱まって消えるやつ」

作図条件:

・交流周波数:(西日本)60 [Hz]

・フレームレート:60 [fps]

・シャッタースピード:1/240 [s]

「信号の点滅=交流周波数×2」より120Hzで点滅となります

図でわかる「気のせいか夜だと信号機が消えない」

「暗い環境では明るく撮るためにシャッタースピードを遅くする」ということで、シャッター速度を上の画像の1/240から1/120に遅くしたのが下の画像だ。

画像でわかる通り青色の部分(露光時間)が大きくなっていて、これにより露光している間に確実に点灯している区間が入る。

どれだけタイミングが悪くても確実に点灯がわかる、つまり「信号は消えない」

この事からわかるのは「シャッタースピードを遅くすれば信号機は消えない」

夜や夕方などの暗い環境ではシャッタースピードは遅くなる、つまり「暗い環境では信号機は消えない」

気のせいじゃなかった!

図でわかる「昼間はやっぱり消えやすい」

というわけで昼間の屋外に対応するべくSS:1/1200にした場合が下の画像である。

青色の部分(露光時間)がかなり細く、点灯のタイミングとうまく合わせないと信号機が映らないって感じである。

シャッタースピードが1/200程度なら、露光している間に信号機が点灯し少し光が弱まる程度で済むが

シャッタースピードが1/400, 1/600/, 1/1200と早くなっていくと、露光時間内に信号機が点灯することなく完全に消えることが増えていく。

つまり「明るい環境では完全に消えやすい」

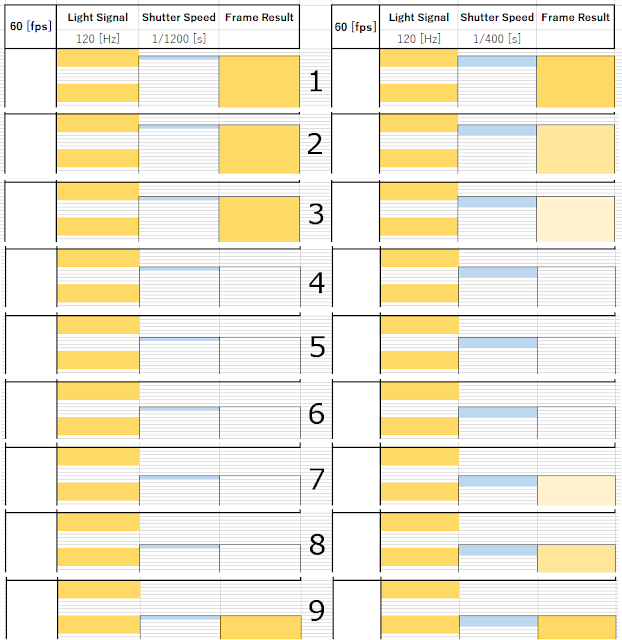

図でわかる「シャッタースピードと信号の消え方の特徴」

どういうわけか、信号の点滅タイミングとフレームのタイミングは少しずつずれていく。

このズレにより、「す~っと消えてす~っと光る」みたいな現象が起こっている

というわけで、少しずつズラしていった時のシャッタースピードによる違いを下に示す。1/1200と1/400である。

1枚ごとに1/1200ずつフレームをズラしている。

番号「2,3」では1/1200では色濃く映っているが、1/400では薄れた色で映っている。

またシャッタースピードが速いと消えるときは素早く消えて点くときも素早くつく

逆にシャッタースピードが遅いと徐々に消えて徐々に点く、つまり変化がなだらかになる。

灰色の1/200のグラフを見てみると明るさが「0」になっていない。つまり消灯しない。しかし明るさは大きく上下しているため、映像で見ると明るさが脈動しているように映るだろう。

信号機が消えないようにしたい!

フレームレート(fps)を変える

設定からフレームレートを変えることで信号機が消えないようにできます。ただし、どれでも良いってわけではありません!

「信号の点滅=交流周波数×2」より

東日本…100Hz

西日本…120Hz

この数字の約数のフレームレートで撮ると信号機は消えます。

東日本100Hz…1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 [fps]

西日本120Hz…1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120 [fps]

この組み合わせさえ避ければOKです。

試しに西日本(120Hz点滅)で40fpsで撮った場合が下の画像です。

消灯のタイミングで露光してしまっているので何も映っていません。

やっぱり約数のフレームレートで撮ると消えてしまうことがわかります。

西日本120Hzで50fpsで撮ると本当に消えないのか試した結果が以下です。

薄れたり途中で消えているフレームがあるが、動画としては信号機がチカチカしているように映り信号機の色がわかるため合格!

シャッタースピードが速くなったらどうなるか。50fpsで1/1200です。

出来るだけ映らないようにタイミングをずらしたが、それでも動画としてはチカチカ瞬き信号機の色がわかる。合格です

「西日本で50fpsなら信号機は消えない」

「交流周波数×2の約数以外のフレームレートなら消えない」

シャッタースピードを遅くする

シャッタースピードを遅くすれば露光時間が延びて信号機が消えないようになります。しかし単純に真昼間に信号機が消えない1/200くらいまで遅くすると、明るすぎて白っぽく映り台無しです。

真昼間にシャッタースピードを遅くして明るさもいい感じにしたいという方は「NDフィルター」を使いましょう。

|

| 引用:http://www.kenko-tokina.co.jp |

NDフィルターは光を吸収して減らす(暗くする)ことができるので、

これをレンズの先に付けるだけでシャッタースピードを遅くしても明るさがいい感じになるというわけである

ただし、NDフィルターを付けっぱなしのまま夜になると暗すぎて何も見えない映像になってしまう。

普通のカメラなら手軽に外せるからいいけど...

ドラレコの場合、朝は運転前にNDフィルターを取り付けて、夜は運転前にNDフィルターを外せばいいのだがさすがにアホらしい

NDフィルターはドライブレコーダーにはあまり向いていないと言えるだろう。

素直にfps変えたほうが楽だ...

fpsとHzと点滅周期の関係

59.94fpsと60Hzでの点滅周期(理論値)

昔のテレビ規格の関係から普通のビデオカメラで撮影された映像は29.97fpsや59.94fpsとなっています。上の「シャッタースピードと信号の消え方の特徴」でも書いている通り、信号の点滅タイミングと撮影フレームは少しずつズレていく。

その大きな要因が電源周波数60Hzと撮影フレームレート59.94fpsでの0.06のズレだ。

今回はこのズレによる点滅の周期を求める。

周波数F[Hz]=1/T(周期[s])

なので、周期T[s]=1/F(周波数[Hz])

これにより

周期T[s]=1/([Hz]-[fps])

周期T[s]=1/(60[Hz]-59.94[fps])=16.666667

これは59.94fpsと60Hzでは16.666667秒で1フレームの差が出ることを表している。

ただし、実際のLED点滅は120Hzのため周期は60Hzの半分となり

周期T[s]=16.666667/2=8.33333

約8秒周期なので、

16.666667秒で60fpsの1フレーム(1/60)のズレなので

8.333333秒で120Hzの1周期(1/120)のズレ

1秒では1/1000のズレとなる

下の画像が電源周波数[Hz]とフレームレート[fps]の差と周期の表である。

電源周波数が50Hzでも60Hzでも使えますが、LED点滅は100Hzと120Hzなので周期は半分にしましょう。

上の表をグラフにしたのが下の画像。

電源周波数[Hz]とフレームレート[fps]の差による点滅周期[s]のグラフで、0に近いほど周期が長くなり、離れるほど周期は短くなります。

つまり、「電源周波数[Hz]とフレームレート[fps]はできるだけ離れた値の方が消える時間が短い」

ただし、フレームレートを大きく離れさせても信号明滅数(交流周波数×2)の約数に近づくと点滅周期は長くなるため、良い感じに離れさせるのが一番。

例えば、西日本ではLED点滅は120Hzなので、その約数の60Hzや40Hzに近づくと点滅周期が長くなります。これより、そのちょうど中間の50[fps]がもっとも短い周期で撮影できるという事です。

ちなみに普通に使っている交流電源の60[Hz]という周波数も微妙に上下していて、60±0.2 [Hz]の範囲に収めるようになっているらしい

参考資料:http://www.re-policy.jp/keito/2/030912_09.pdf

商用電源の周波数は,瞬時で 60.0±0.1 Hz 以内,1時間あたりで 60.00±0.01 Hz 以内,1か月あたりでは 60.00000±0.00001 Hz 以内になるように自動制御されている(1か月あたりの電気時計の狂いを1秒以下にすることが目標)。

引用:http://www.isok.jp/nit/physics/experim/ref02.htm

60Hzで60.00fpsの場合。一度消灯で同調すると20~30秒くらいたつと点灯する。

fpsとHzは同じなので、これは上の交流電源のズレによるものなのかな

59.94fpsと60Hzで実際に撮影するとどうなるか

シャッタースピードを1/4000, 1/500, 1/250, 1/125の4つに分けて撮影しました。設定ミスって動画内タイムコードが小数点以下は1/60秒で表示されています。つまり0.60=1.00秒になっています。小数点以下は1.666倍すればいつもどおりの見慣れた1/100表記になります。

SS:1/4000では完全消灯する時間が長い

SS:1/500では1/4000よりは完全消灯の時間が短くなっている

SS:1/250では完全消灯することは無いが、明るさが脈動している

SS:1/125では消灯することなく、明るさの脈動も確認できない

といった感じ。

さて、上の方で「周期T[s]=16.666667/2=8.33333 約8秒周期なので4秒点灯4秒消灯って感じ?」と言いましたが実際はどうでしょうか?

1/4000の動画を見てみると...う~ん、お世辞にも「4秒点灯4秒消灯」とは言えませんね。

動画内のタイムコードで完全消灯(全LEDの点灯が確認できない)した時間は

(動画内タイムコードは小数点以下が1/60表記なので()内で1/100表記に訂正したものを載せます)

5.10 (5.1666)

12.20 (12.3332)

20.10 (20.1666)

27.20 (27.3332)

35.00 (35.0000)

となっており、間が7.17秒 , 7.83秒 , 7.16秒 , 7.67秒と規則性があります。というわけで一応、「7~8秒周期で消灯している」とは言えそうです。

なぜ7秒,8秒とズレてしまうのかは今のところわかりません....

完全消灯の時間も1.0~1.5秒程度となっており理論値と乖離しています。

点灯時間に比べて消灯時間が短い理由は、下の図のように低い電圧からでも光るLEDを使うことで「点滅数は変わらないが点灯している時間を長くできる」という感じなのでは

ちなみに下の図の縦軸が50[V]とかの高い値になっていますが、あくまでイメージ図なので、実際はちゃんと降圧して使っていると思います。

点灯時間:消灯時間の比率

追記:20180808後述するLED信号機対策の特許文書内の記述より、LED信号機は100Vより低い電圧から点灯するため「点灯時間=消灯時間」ではなく「点灯時間の方が長くなる」ことがわかる

点灯時間:消灯時間の比率は各社によって記載が異なるが、8:2 , 7:3 , 6:4の3種類が確認できた。

59.94fpsと60Hzなら、周期は8.333となります。これを先ほどの比率で表すと

点灯時間:消灯時間

6.664:1.666 (8:2)

5.833:2.499 (7:3)

4.999:3.333 (6:4)

これは理論値なので実際に撮影した動画からも算出してみます。

下が検証用に用意した動画です。

5分間信号機が映っているだけです。全部見る必要はないので飛ばし飛ばし見て、青信号と赤信号の点灯の違いを確認してみるといいかも

大きな特徴としては、青信号に比べて赤信号の方が消灯している時間が長く映っています。

動画から点灯時間、消灯時間、周期を出した表です。

色の変わり目の値はあまり参考にならないので無視しときましょう。

表の数字からもわかるように、赤信号時の消灯時間は青信号に比べると2倍ほど大きい値となっています。

正直、数字のブレがあるので統計出すのが難しいです。

適当に頻出する数字で点灯時間と消灯時間の比を出してみます。

・青信号 7.50 : 0.75 (9.1:0.9)

・赤信号 6.90 : 1.75 (8.0:2.0)

赤信号は8:2となり特許文書に書いてあった値と一致するので、いいくらいなのかな。

周期は理論値では8.33秒ですが、実際は8.5±0.6くらいに8割の数字が入ってるって感じ??周期10秒超えもあるから非常に結論が出しづらいです

ちなみに上の2つの動画は、撮影日・時間は異なりますが同一の信号機を撮影しています。

しかし、SS:1/4000と同じ条件のはずなのに青信号の消灯時間が違うように見えます。

実際に時間を測っても1つ目の動画では6.16~6.50[sec]点灯、1.00~1.42[sec]消灯となっており、2つ目の動画とは違う値になっています。

こうまで数字に差が出てしまうと、データの信頼性が微妙な感じに見えますね。

交流周波数60±0.2[Hz]の偏差でズレたから????よくわかりませんね

筆者に基礎知識がまったく足りてないためこれ以上調べても良い結論が出せそうに無いです。これより先は詳しい誰かに任せます。よろしくね

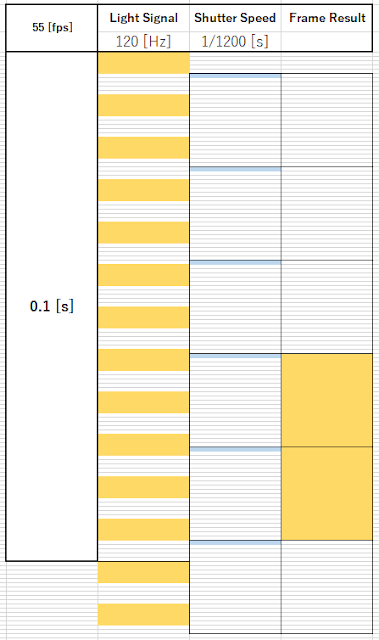

日本仕様に最適なフレームレート[fps]

というわけで西日本(60Hz)での55fps,1/1200の場合が以下の画像だ

0.1秒に1回消えて1回点灯しているので、周期0.1になっている。理論通り!!

そして、上にも張った画像をもう一度見てみよう。西日本(60Hz)で50fps,1/1200の画像だ。

50fps,1/1200の画像は0.1秒の間に2回消えて2回点灯。

グラフより60Hzで50fpsは周期0.1sなので、120Hzでは周期0.05s、これも理論通り!!

おまけ

時速と秒速、1フレームの移動距離

そして右側が時速に対する秒速の値である。

「信号機が2~3秒間だけ消えて映る」と言うとそこまで影響はないように思えるが、時速50[km/h]では秒速13.89[m/s]となり、2~3秒間で28~42[m]近く進むことを意味する。

28~42[m]も進むと並みの交差点では通り過ぎてしまう。つまり一切信号機の色が記録していない状態で交差点を通過してしまうので、信号無視かもわからないのだ

疑似フレームレートと実フレームレート

お手軽に「西日本LED信号機対応60fps」を名乗れるというわけだ。

実際に販売されている一部の西日本対応のドラレコでは疑似30fps(実27.5fps)というのもそこそこあります。

続いてはこちら

街灯もヘッドライトもないような非常に暗い場合に、露光時間を大幅に増やして明るさを確保する。

60fpsの対応できる露光時間(1/60)を超えると実フレームレートを落として対応する。

今回は撮影は露光時間確保のため30fpsだが記録は60fpsで行った場合を下に示す。

多少カクカクな映像にはなるが、肉眼では真っ暗なところでも明るく映るため便利な機能。

ドライブレコーダーの紛らわしい設定項目

ドラレコの設定の中には西日本LED信号対策に効きそうな設定項目がある。実際に効果がある場合もあるが、効果が無い場合も多くある。そんな紛らわしい設定項目について書いていこう

・周波数切り替え(50/60Hz)

一目見て効果がありそうなワード。

高価な製品だと稀に西日本LED対策に効果がある場合もある。

しかし、静止画撮影の際のフリッカー(蛍光灯のチラつきなど)対策の設定項目であり、動画撮影の際にはほぼ効果なし。という場合が多い。

ちなみに、効果がある場合は

東日本(50Hz)では設定「50Hz」、西日本(60Hz)では設定「60Hz」

にすることで効果が得られます

安価な製品はアクションカメラから基礎設計などを流用してドラレコを製造している場合が多くあり、そのため静止画撮影のための設定がドラレコに受け継がれている。という噂を聞いた

・NTSC/PAL切り替え

NTSC/PALはテレビなどの放送規格で使われているもの

紛らわしいのは、ここで切り替えるのが「撮影して保存するファイル」か「HDMI端子から出力する方式」かである。

これをPALに設定することで、撮影の際に50fps相当となり西日本LED対策に有効な場合も稀にある。

しかし、大半はドラレコ本体のHDMI端子をテレビなどに繋いだ時の話で、動画撮影には一切関係ない場合であることが多い。

これらはドライブレコーダーにより異なり、同じ設定項目に見えても効果がある場合と無い場合がある。紛らわしい...

実際に誰かが購入して試してみないとわからない。

「この設定項目がある=西日本LEDが消えない」では一切無い。大半は効果がないので注意しよう。

これらを踏まえたドラレコの選び方

西日本120Hz…1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120 [fps]

実際に大手国内メーカーは、29.0[fps] , 29.1[fps] , 27.5[fps] といったフレームレートの製品を発売しており、これが確実な「西日本LED信号対策済み」の証です。

これらの製品を買えばまず失敗はありません。

もちろん30[fps]でもしっかりと「西日本LED信号対策済み」の製品もありますが、一部に不誠実なメーカー・製品があるため一概にオススメ出来ないのが現状です。

もし30[fps]の製品を買う場合には昼間に撮影された映像を確認し、チカチカしない場合は失敗する可能性が高いため十分に検討してください

後悔しないための注意

巷にあふれる一部の商品説明やレビューの中には「西日本LED対策出来てます!」と語っていながら、実際に動画を見てみると普通に信号機が消えている場合がある。まあ、確かに普通のドラレコよりは明滅の周期は短い気がするが、「その程度で対策済み?」と疑問に思うものも少なくない

国内大手の会社も中途半端な「LED信号対策済み」製品を大々的に宣伝し売り込んでいます。

「日本の会社だから」とか「宣伝で言ってたから」なんて当てにならないので

購入する人は実際にそのドラレコで撮影された映像を見て、納得してから購入することをオススメする

遠くない未来のドライブレコーダー

ソニーセミコンダクタソリューションズより、LEDのちらつき(LEDフリッカー)を抑えたイメージセンサーが商品化されています。LEDフリッカーの抑制と高画質なHDR撮影を同時に実現する車載カメラ向け高感度CMOSイメージセンサーを業界初※1の商品化

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201704/17-034/index.html(一部抜粋)

そこで本イメージセンサーでは、LEDの点滅の影響を受けないよう、イメージセンサーの露光時間をLEDの点滅周期よりも長くすることで、LEDフリッカーを抑制します。

※EN12966で規定されたLED光源(周波数>90Hz)のLEDフリッカーを抑制。

この『IMX390』によりLED信号機がチカチカ消えないドライブレコーダーが実現できます。

恐らくドラレコメーカーも『IMX390』を採用した場合は、宣伝文句に大々的に乗せると思うので、今後はドラレコの選び方もコレを目印に選ぶようになるのではないでしょうか。

今回の記事の裏付け的な文書

この記事を書き終わった後に見つけてしまった...。少し古いですが報告書なだけによくまとめられていてわかりやすいですね自分の書いた内容が間違いではなさそうなので安心しました。

平成17年度 映像記録型ドライブレコーダーの搭載効果に関する調査報告書 - 国土交通省自動車交通局

(リンク先PDF)http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03driverec/resourse/data/dora-houkoku17.pdf

P.104以降の「付録6. LED信号機の映像消滅問題に関する考察」が今回の記事の内容に該当します。

平成18年度映像記録型ドライブレコーダーの搭載効果に関する調査報告書 - 国土交通省自動車交通局

(リンク先PDF)http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03driverec/resourse/data/dora-houkoku18.pdf

p.57の「8.2 LED信号機の映像消滅問題に対する調査 」が今回の記事の内容に該当します。

ちなみに、平成18年度の報告書内に以下の文を見つけました。

全国の全交差点の信号機が全てLED式で、かつ、平成16年の全死傷事故が全てドライブレコーダーによって撮影されたと仮定した場合に、この現象によって事故記録に支障が出る割合を求めた

(中略)

LED信号機及びドライブレコーダーが全国・全車に設置されるような最も支障の出やすい条件では、支障の出る割合は全体の事故件数の約1%である。

(リンク先PDF)http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03driverec/resourse/data/dora-houkoku18.pdfP.58「8.2.2 LED信号機の灯火の色が記録できない映像の発生割合と影響の推定」より引用

信号機が消えて映っていて「周りの車も動いているからたぶん青信号!」のような主張が裁判などで通用するのだろうか...?

LED信号対策が記述される特許など

まとめ

「シャッタースピードを遅くすれば信号機は消えない」「暗い環境では信号機は消えない」

「明るい環境では完全に消えやすい」

「シャッタースピードが速くなると信号機が映らない時間が長くなる」

「交流周波数×2の約数以外のフレームレートなら消えない」

「電源周波数[Hz]とフレームレート[fps]はできるだけ離れた値の方が消える時間が短い」

間違いもあるだろうがその時は優しく指摘してくれ。

訂正や追記を繰り返して内容はかなり良くなったが、同時にごちゃごちゃして見づらくなってしまった。いつか暇があれば綺麗に書き直したいですね....いつかね。

ドライブレコーダーの映像を見ると、真っ赤に輝いていた光はしだいに弱まり、遂には消え去った...

そんな悲しい信号機を救うべく、僕らはカメラのフレームレートを変える

消えかかった信号機はチカチカと青く瞬き、アクセルペダルを踏んだ僕らを見送った。

おわり

何気なく検索をしていて このページを見つけました。匿名でのコメントで失礼します。

返信削除・

記録された映像で信号機が目で見た様子と異なり、点滅したり消灯したままのようになる理由が分かりやすく解説されていて、とても参考になりました。

・

所で そもそもLED信号機の直流電源は何故全波整流しただけの形になっているのでしょうか?

(ここでの直流電源は+ーが交互に入れ替わらない というものです。電池の電源のように常に極性と電圧が一定というものではありません。)

オーディオ機器用の電源ほど綺麗な直流でなくても

整流器の後にコイルとコンデンサで波形を平準化する簡単な回路を信号機側に追加する方が、遥かに確実なはずと思えます。車の数よりも信号機の数は圧倒的に少ないですし、制御ボックスの電源部分に後付け追加出来るのでは?とも思えます。

それとも短い間隔で消灯状態にしているのは何か・・LEDの発熱対策とか長寿命化の為に、わざとその形に設計したとかでしょうか・・・

何か根本的に信号機側の設計が思慮不足な気もしますね。

どうせならLEDの半分を4分の1周期ずらした波形の電源に接続して混在配置し、全体として常に点灯している形にすれば、発熱対策もカメラ映り問題も解決出来るかもしれないと思えます。

・

不便な状況はCCDなど撮像素子や信号処理技術を進歩させますが、先に業界団体として信号機の規格改善を要求するとかの動きにならないのが不思議です。

人の手で不便な形に作ったものに仕方なく対応しているのは、何か本末転倒な感じです。

定期点検に併せて部品追加の作業をすれば、さほどのコストアップでもないですし、お役所からの受注は値切られないので安全な交通記録の向上のためとか理由が付けば難しくないでしょうに。

縦割り構造の弊害とか?

そういう切り口で調べると、また興味深い内容の記事になると思います。

「信号機の光と影を暴く!」とかとか。

・

あと、最初の方に「LEDは極性(+-)にシビアなので」という表現は違和感があります。

そもそもLEDなどダイオードは最初から極性が決まっていて、一方向にしか電流が流れません。

既に調べられていると思いますが、整流器(回路)も その性質を利用しています。

LED素子は発光させる為に端子の直流電源への接続は規定に従って行うのですが、それは当然のことで、

決してシビアというものではありません。

シビアというのは、例えば電源電圧を3V±0.001%以内の条件で使用せよ! とかいう厳しい条件がある場合に使うのが適切と思います。

所で、最近は小さなLED電球でも電源の極性を気にせずに接続出来る製品もあるようですが、内部では必らずLED素子と整流素子が組み合わされたものになっているはずです。一度分解してみると楽しいかもです。

コメントありがとうございます。

削除LED信号機が全波整流後に平滑化をしていない理由については、私もわかりません。

わかりませんが、私の予想としては「長寿命」や「耐故障性」を優先した結果ではないかと思っています。

仰る通りコンデンサを使えば容易に平滑化が行えるように思えますが、屋外の厳しい温度環境にコンデンサを使用すると寿命を縮めてしまう要因になりそうなので採用を見送った。

とかですかね?

ついでに、LED信号機に改修を始めた当時はカメラで撮影するという事をそこまで重要視していなかったことが考えられます。

当時からは予想できないほど急速にドライブレコーダーや自動運転などが普及し、最近になってフリッカー問題が大きくなってきたという感じ。

これらより、「肉眼で見えて問題無いのにわざわざカメラで撮るという稀なシチュエーション想定して故障要因増やすのは馬鹿らしい」という結論に至るのはしょうがないかなと思います。

故障した場合に影響の大きい信号機なので「とにかく壊れない製品」を優先するのは間違いではないです。当然フリッカーがあることを理解したうえで天秤にかけ、今となったのでしょう

今から見れば最適な選択では無いかもしれませんが、当時としてはそれが最善だったのではないでしょうか

ここからは更に憶測ですが、仕様策定後もコンデンサぶち込んで電源平滑化する話があったと思います。改修となれば企業は儲かるのでなんらかの話はあったはずです。

しかし、一方から見ると「従来より寿命を短くする」改修になるのでお役所としては認めづらかったと思います

そうやって色々やっているうちに、ドラレコ販売会社がLED対策品を売り出し始めて、仕様改定の必要性が薄れていった~とかですかね。

想像でしかないので何とも言えないですが...

記事内で「LEDの極性がシビア」と書いた件については、今自分で読み返すといまいち分かりづらく適切ではないな~と思いました。後でいい感じに書き換えておきますね。

ありがとうございます。

LEDの特性について

返信削除「LEDは極性(+-)の逆から電圧がかかるとあっさり壊れる」というのは間違いです。

順方向で正常に点灯する程度の電圧であれば、逆方向に加えても、点灯しないだけで、壊れません。

整流しないままの交流だと、電圧がマイナスの間まったく点灯せず、肉眼でも点滅して見えてしまうので、全波整流して、眼の残像現象で連続点灯して見えるようにしています。

あと、LEDが、加える電圧によって、「明るく点灯」か「まったく不点灯」の2つの状態になると思われているようですが、これも違います。

LEDは、ある程度以下の電圧ではまったく点灯せず、ある程度を超えると、電圧に応じた(正比例ではありません)明るさで点灯します。

つまり、平滑していない電源で点灯させると、薄暗く点灯している瞬間があります。

これも、昼間に信号が写らない理由の一部です。

カメラは、明るさによって、シャッター速度だけでなく感度も変えています。むしろ、感度の変更幅の方が大きいです。

LEDが薄暗く点灯している状態だと、明るい昼間は感度が下がっているため、周囲の明るさに埋もれてしまって点灯しているのが分からなくなり、暗い夜は感度が上がっているので、少しの明るさでも点灯して見えます。

コメント失礼します。

返信削除非常にわかりやすくまとめられていてとても勉強になりました。

一点気になっている点がありましたので記入します。

59.94fpsと60Hzでの点滅周期(理論値)の部分ですが、

計算式を1/(Hz-fps)と書いてありましたが、

剰余演算(mod)を使って 1/(Hz mod fps) とした方がより一般化できて良いかと思います。